Ketika sudah ‘lumayan akrab’ dengan

perpustakaan online, saya punya hobi baru: ngecek buku yang pengin

dibeli. Bukan apa, tapi akhir-akhir ini saya tergolong sering nemu buku yang review-nya

menarik atau selangit, tapi begitu udah beli dan baca, eh, ternyata nggak

sebagus itu atau nggak sesuai selera saya.

Jadi untuk jaga-jaga, biasanya

selain tanya pendapat teman yang udah baca, saya coba baca preview-nya

di perpustakaan online macam iPusnas (btw ini gratis, akses gampang,

perpus milik perpus nasional). Kalau belum tersedia di sana, saya baca lewat

Google Books. Kalau intronya atau bab-bab awal terasa menarik, gaslah ke toko

buku.

___________________________

Anw sebelum terlalu panjang karena postingan ini campur curhatan pribadi,

yang cari review bisa lompat ke bagian ini (klik):

___________________________

Sama kayak buku “Save The Cat” ini. Buku

tulisan Jessica Brody ini menulis tentang teknik menulis sebuah novel yang

menarik, memikat, mengikat, yang diberi nama teknik ‘Save The Cat’. Buku ini

udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 2021 lalu. Dan karena di-endorse

(dan udah dipraktikkan) oleh salah satu penulis favorit saya, maka saya

jadi tertarik beli, ahahah.

Tapi...

... sebenarnya saya kurang suka ngulik

metode nulis begini. Saya lebih suka nulis tanpa bikin struktur rinci,

rancangannya cukup di kepala atau garis besar aja (kecuali waktu nulis non-fiksi atau tulisan

yang agak panjang). Namun karena Dewi Lestari bilang bahwa ngertiin struktur

bisa banget dipakai untuk ngatasi writer’s block dan cerita yang mbulet

atau malah stuck (yang mana adalah masalah saya selama bertahun-tahun,

huhu), jadi tertarik, deh.

Karena ‘khawatir’ kurang cocok inilah, saya

pun cek dulu isinya lewat perpus online. (Apalagi belakangan ini banyak

banget kan buku metode menulis fiksi yang membanjir tapi isinya mirip atau

gitu-gitu aja. Nggak mau rugi, dong. Sayang kalau isinya sama kayak pelajaran

di sekolah dulu atau bisa didapat semudah browsing internet.)

Tujuan pertama adalah Google Books. Seperti

udah diduga, di sana memang ada tapi hanya beberapa bab (namanya juga preview).

Terus terpikir, coba cari di iPusnas, ah. Siapa tahu malah ada versi full-nya?

Dan...

Jeng-jeng! Memang ada. Nggak butuh waktu

lama, saya langsung klik tombol pinjam.

Menelusuri daftar isi, ucapan terima kasih,

kata pengantar... oke.

Tapi, eh, kok kayaknya beda dengan preview

yang pernah saya baca di Google Books? Nggak apa-apalah, lanjut aja. Baru

ketika bab 1 udah kelar, saya bandingin sama yang di G-Books. Eh lho, ternyata

emang beda! Yang lagi saya baca adalah Save The Cat untuk skenario film besutan

Blake Snyder, sedangkan versi novel yang (rencananya) pengin saya beli adalah

tulisan Jessica Brody. Pantesan aja rasanya ada yang beda, karena seingat saya

pengantarnya ditulis Dee Lestari, sedangkan yang sedang saya baca, ditulis Gina

S. Noer (pembuat film).

Mengapa buku Save The Cat ada dua?

Bukan ada dua, sebenarnya. Tekniknya cuma

satu. Hanya aja buku yang satu soal penyusunan skenario, satunya spesifik

tentang menulis novel. Seenggaknya itu yang versi (terjemahan) Indonesia.

Mana yang ‘betulan’?

Dua-duanya betulan. Save The Cat-novel

merupakan pemekaran dari Save The Cat-skenario.

Jadi ceritanya, metode Save The Cat

(disingkat jadi STC aja yak) pertama digagas oleh Blake Snyder untuk penulisan

skenario. Lalu murid Snyder, Jessica Brody, mempraktikkan ini dalam prosesnya

nulis novel. And it worked! Jadilah Brody nyusun buku tentang STC untuk

penulisan novel.

Dan karena saya memang sukanya nulis buku

dan bukan skenario, maka sebenarnya yang pengin saya baca aslinya adalah buku

susunan Brody.

Tapi... STC-novel ini nggak tersedia di

iPusnas. Yang ada ya STC-skenario sehingga ini yang bisa dibaca lengkap. Nggak

papalah, saya pikir. Kan STC-novel ‘akarnya’ dari STC-skenario ini. Pasti

ada hal yang bisa diambil buat penulisan novel meski mungkin butuh penyesuaian.

Let’s go!

Review Save The Cat – Blake Snyder

Sebelum baca bukunya, saya udah pernah cari

info soal metode STC ini. Sekilas intinya kayak nempel poin-poin penting sebuah

cerita dan diurutkan. Kalau lihat papan tempelannya, kelihatan penuh post-it.

Memang, poin-poin di STC ini ada sampai 40. ‘Banyak banget,’ batin saya

yang waktu itu lalu ‘meninggalkan’ STC karena ngerasa ribet.

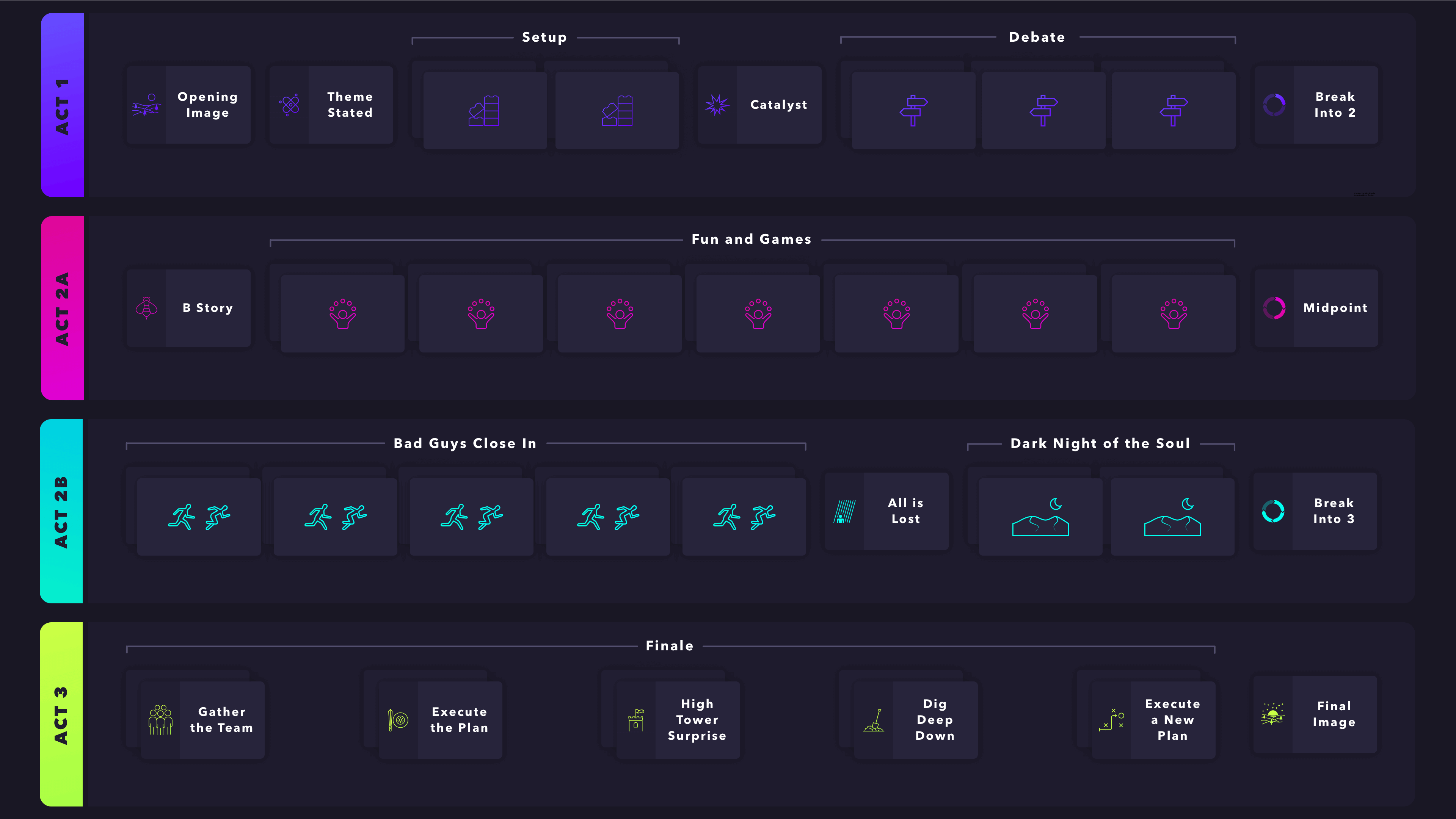

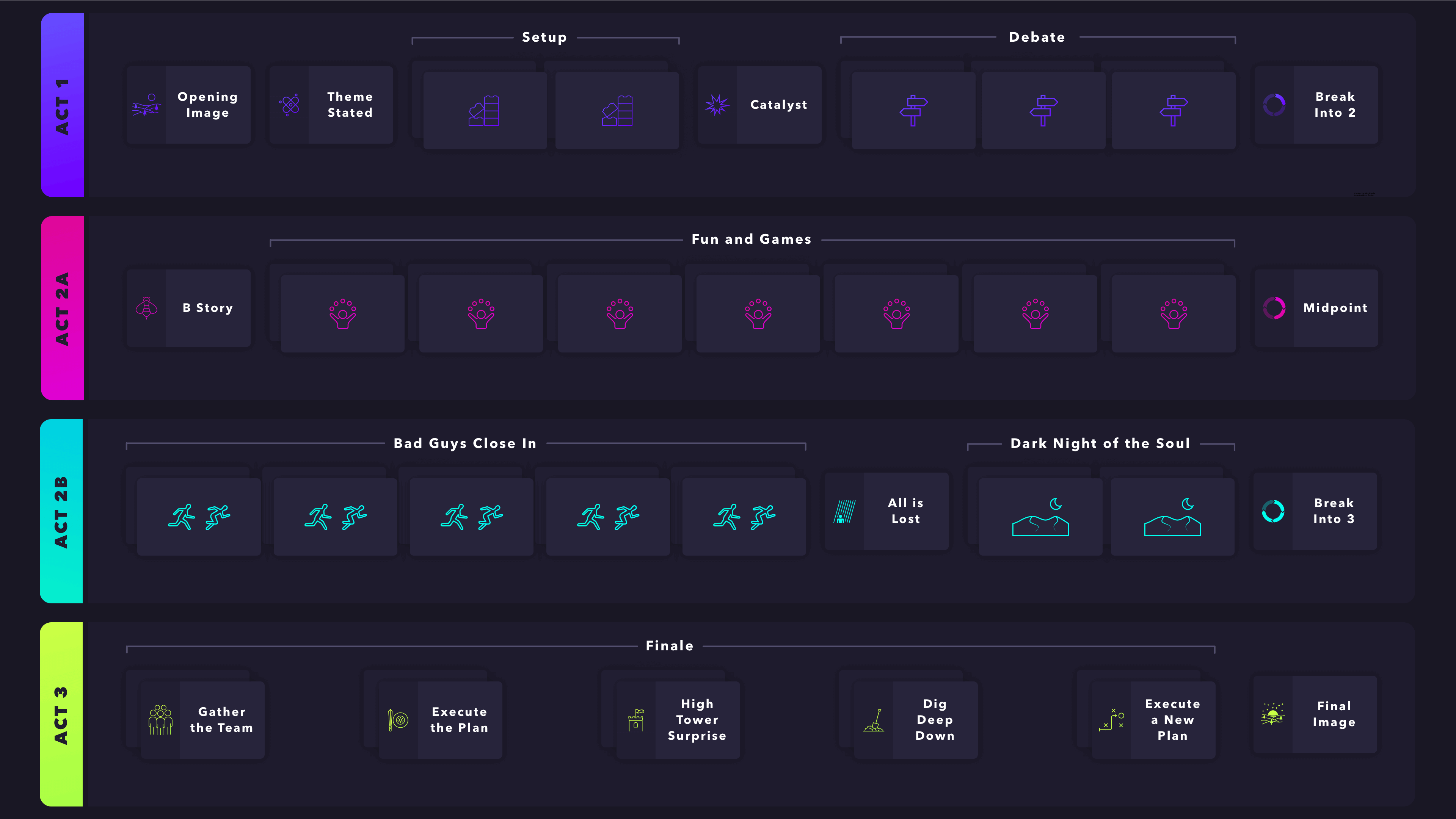

Intinya, metode STC membagi kejadian dalam

beberapa babak/poin tadi. Total ada 15 babak. Banyak? Iya. Namun kalau

ditelusuri lebih dekat, 15 babak ini sebenarnya perincian dari 3-4 babak utama

aja. Pernah dengar struktur 3 babak? Ini struktur umum yang isinya intro –

tengah/konflik – penutup/resolusi/ending. Nah, STC merinci 3 babak ini

lebih detail. Kenapa? Karena, kalau saya, nulis panjang

‘cuma’ pakai 3 babak ini masih bikin bingung ‘mau dibawa ke mana’ karena

terlalu umum.

|

| Papan Save The Cat dari studiobinder.com |

Jadi STC ini merupakan rincian dari 3 babak itu.

Btw grafik STC ini macam-macam. Makanya kalau browsing, kita akan ketemu beberapa versi. Tapi nggak usah bingung, intinya tetap sama di 15 beats itu. Bedanya cuma di peletakan di grafik aja.

STC-skenario menjelaskan 15 babak ini diisi

apa aja. Sebuah pencerahan buat saya, karena grafik naik-turun konflik dan

emosi dijelaskan rinci di sini: apa yang terjadi, gimana pergolakannya, dsb.

Nah, dalam masing-masing babak ini diisi 2-4 kartu yang isinya

peristiwa-peristiwa yang ingin kita masukkan dalam cerita. Kebanyakan sampai

totalnya lebih dari 40? Nggak apa-apa, nanti bisa diseleksi. 40 poin/kartu ini

kemudian disusun dan dirajut sedemikian rupa, detailnya di buku.

Adegan/peristiwa paling ujung dalam sebuah

babak harus merupakan penyambung atau lontaran untuk masuk ke babak

selanjutnya. Waktu baca ini, sekilas saya jadi ingat metode nulis yang dibilang

Pak Gol A Gong dan A.S. Laksana. Keduanya juga menyatakan hal yang sama. Jadi

ingat pula soal kohesi-koherensi kalimat.

Selain tentang rincian babak (atau yang di

STC sering disebut beat sheet), buku ini juga punya penggolongan cerita.

Pengkategorian di sini nggak sekadar genre romance, thriller, dsb, tapi lebih

spesifik. Sebuah cerita cinta-cintaan dan sebuah film pencarian jati diri bisa

aja termasuk ‘genre’ yang sama karena punya plot yang mirip. Oleh karena itu,

banyak yang nyebut penggolongan ini sebagai ‘plotting genre’.

Kalau pernah dengar tipe plot macam Cinderella’s

story, rags-to-riches, dsb, rasa-rasanya plotting genre yang dibahas

di STC mirip dengan itu. Bedanya di STC ada 10 genre: mulai dari Golden Fleece sampai

Monster In The House. Genre ini bisa ngebantu kita nentuin mana ‘perjalanan

cerita’ yang cocok sama cerita kita.

Selain ngebahas teknik, buku ini juga

ngomongin soal kesalahan yang umum dilakukan. Beberapa mungkin pernah kita

dengar, antara lain:

- dialog bertele-tele,

- Double Mumbo Jumbo, yang berarti kejadian

fantastis yang jumlahnya kebanyakan (kayak yang sering terjadi di sinetron

kita. Ujian ini ditambah peristiwa itu terus ditambah lagi sampai yang nonton overwhelmed)

- Pope In The Pool, yang rasanya mirip tips

nulis yang menggabungkan setting atau latar dengan aksi tokoh supaya

nggak ngebosenin dan terlalu eksposisi (cara ini sering saya pakai kalau nulis travel-writing

atau cerpen yang temanya travelling)

dsb.

Pada intinya, STC ini metode supaya kita

sebagai pembaca/penonton memihak ‘Hero’ alias tokoh utama dalam cerita.

Teknik ini dirinci jadi 15 babak – 40 kartu – pemilihan plotting genre tadi. Buku

ini juga banyak ngebahas soal penokohan, karena poinnya adalah keberpihakan ke

Hero.

Jadi, apa STC-skenario ini bisa dibaca

untuk panduan bikin novel?

Bisa banget. Meski bukunya ngomongin

skenario, tapi tekniknya applicable banget untuk novel.

Gimana dengan media lain, misalnya cerpen

atau artikel?

Ada poin-poin yang tetap bisa banget

dipakai, seperti hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan atau kesalahan

yang umum dilakukan tadi. Namun karena babak/beats-nya banyak, mungkin

soal beats ini aja yang nggak applicable. Bikin cerpen/artikel

dengan 15 beats kayaknya terlalu penuh; pakai struktur 3 babak aja

cukup. Kalau novelet, masih bisalah pakai STC karena rada panjangan.

Setelah tamat dengan STC skenario, sekarang

kita beralih ke...

Tentang “Save The Cat: Writes A Novel” oleh

Jessica Brody

Karena buku ini belum tersedia di iPusnas

dan di G-Books hanya ada preview-nya, maka ini bahasan sesuai halaman

yang bisa saya ‘intip’ di sana.

Dilihat dari daftar isi, STC-novel ini

babnya banyak dipenuhi bahasan tentang plotting genre (itu lho, yang

kayak Golden Fleece atau Rags to Riches tadi). Bedanya dengan STC-skenario, di

sini isinya lebih dirinci dengan elemen-elemen yang harus ada di tiap plotting

genre. Contohnya genre Golden Fleece yang punya elemen cerita berupa jalan

(perjalanan tokoh), tim/teman, dan hadiah.

Kalau browsing di tempat lain,

masing-masing plotting genre punya 3 elemen. Elemen ini ngebantu banget

kalau pengin mempertajam cerita. Misal, kita nulis cerita soal petualangan.

Nah, supaya petualangannya lebih greget dan nggak lempeng, apa aja yang harus

ada dalam cerita? Inilah yang dibahas per elemen.

Selain ada elemennya, STC-novel juga ngasih

contoh rinci banget tentang novel/film di masing-masing genre. Benar-benar

dibedah. Kayaknya ini nih yang bikin bukunya jadi tebal, karena satu novel bisa

dibedah elemen dan beats-nya sampai berlembar-lembar. Di satu sisi, ini

ngebantu banget buat yang nyari contoh supaya bisa lebih paham materi di bab

itu. Di sisi lain, mungkin ada yang ngerasa too much, terlalu detail;

termasuk saya. Bagian ini saya baca sekilas aja karena saya cuma pengin tahu

tentang genre-genre ini secara umum dan pengin langsung aja ke bahasan

selanjutnya.

Perbedaan lain antara buku STC-skenario dan

STC-novel adalah buku STC untuk penulisan novel lebih ramah pemula. Di sini

diterangin dari awal tentang tetek-bengek pembabakan dan penulisan. Di

STC-skenario, bahasannya langsung to the point ke perumusan babak; langsung

ke teknis beat sheet. Pembahasan seperti penokohan, nama babak, dsb, tetap

ada tapi rasanya nggak serinci di STC-novel. Orang yang baru pertama nyemplung di dunia tulis-menulis mungkin akan bingung begitu di lembar-lembar pertama langsung ketemu dengan berbagai istilah seperti midpoint, B-story, dsb. Kalau orang yang udah agak lama nyemplungnya, ini bukan masalah karena udah kenal istilah itu. So, STC-skenario bukunya

lebih to the point.

Jadi untuk yang baru mulai nulis, buku Save

The Cat versi novel (Jessica Brody) lebih recommended. Untuk yang udah beberapa

saat nyemplung di dunia kepenulisan, versi skenario (Blake Snyder) bisa

langsung dilahap. Buku STC versi skenario bisa dibaca gratis secara daring di

aplikasi iPusnas.

Kesan tentang Save The Cat

Sebagai orang yang lebih suka nulis ngalir

aja alias strukturnya ngawang di kepala, awalnya maju-mundur mau baca STC. ‘Toh

udah pernah baca/ikut kelas penulisan lainnya’, pikir saya waktu itu. Namun,

sebuah petuah dari (lagi-lagi) Dee membuat saya tercenung, “Kalau buntu saat

nulis, itu artinya ada yang salah dengan struktur cerita.”

Saya melirik bab-bab tulisan yang

terbengkalai lama sekali. Ya, persis, itu ‘penyakit’ saya: buntu, ngerasa tulisan

kurang greget. Padahal saya udah coba beberapa teknik lain. Cuma, setelah baca

STC, rasanya teknik yang pernah saya pakai itu terlalu umum; kurang detail,

jadilah tulisan jadi lempeng-lempeng aja.

Jadi, apakah STC ini cocok untuk penulis model pantser?

(alias yang suka nulis ngalir tanpa bikin kerangka)

Berkaca dari saya sendiri, rasanya cocok-cocok aja. STC bisa ngebantu saat kita buntu ini cerita mau dibawa ke mana atau saat kehabisan ide dengan ngelihat 40 kartu beat sheet yang berisi momen penting. Toh bikin struktur bukan berarti itu kerangka nggak bisa diubah kalau ada yang dirasa kurang cocok. Ngelihatin list ide juga bisa bikin inspirasi terpantik. Dan, kalau buntu, kita bisa lebih mudah menelusuri bagian yang bikin cerita buntu atau nggak asyik.

Mengutip kata-kata Jessica Brody, yang kurang lebih,

Bagi penulis tipe plotter, STC ibarat peta yang memandu mereka selama perjalanan. Bagi pantser, STC lebih seperti montir yang membantu mereka memperbaiki kendaraan bila dalam perjalanan timbul masalah.

Sejenak setelah menekuri poin-poin STC, reaksi saya, “Wah, padat banget!”

Plotnya padat seperti berkejaran. Setelah kejadian menegangkan A, masuk poin menegangkan B, dst. Sekilas kayak nggak ada jeda untuk bernapas. Namun kalau dipikir-pikir, ya emang ‘feel’ tulisannya jadi lebih dapat; lebih seru. Beberapa novel yang saya tahu dibuat dengan teknik STC pun terasa lebih asyik, page-turner banget, surprise-nya nggak habis-habis (meski kadang berasa ‘ini nggak ada istirahatnya ya?’ tapi tetap seru!).

Mungkin metode ini cocok untuk novel yang isinya padat dan butuh tempo yang cepat (untuk ‘mengikat’ pembaca). Kalau pengin nulis novel yang temponya lebih slow, mungkin bisa dikondisikan dengan utak-atik beat sheet STC atau pakai metode lain.

Apa teknik STC bisa digunakan untuk jenis

tulisan lain?

Hmm, tergantung jenis tulisannya. Untuk

tulisan pendek macam cerpen kayaknya kurang cocok karena beats-nya

banyak, sedangkan ruang untuk cerpen terbatas. STC cocok

untuk konflik yang kompleks berlapis, sedangkan konflik cerpen butuh selapis aja.

Kalau untuk novelet, mungkin masih bisa.

Meski begitu, beberapa poin pembahasan di

buku STC bisa banget dipakai untuk jenis tulisan lain. Contohnya tentang penokohan

(bisa dipakai di cerpen), Pope In The Pool (bisa dipakai di artikel/cerpen/travel-writing),

pentingnya subteks, dsb.

Teknik STC ini udah banyak yang bahas di internet.

Grafiknya bejibun. Ada website-website yang ngebahas rinci bahkan nyediain tools

gratis untuk identifikasi plotting genre tulisan kita (apalagi

website berbahasa Inggris). Cuma kadang infonya terpotong-potong, jadi (kalau

saya) lebih enak baca bukunya karena langsung ada di satu tempat.

Buku STC-novel dan STC-skenario dua-duanya

sama-sama worth the time. Mungkin, inilah solusi yang saya cari selama

ini, hahaha. Setelah ini mau coba ah, semoga cocok dan bisa memecahkan

kebuntuan menahun ini 😄

= = = = =

Selain buku Save The Cat, ada beberapa buku lain tentang metode menulis yang menurut saya gampang dipahami. Gampang banget bahkan untuk yang baru mulai nulis. Buku-buku inilah yang ngebantu saya nulis lebih baik di saat panduan menulis (waktu itu) hanya ada buku panduan formal sedangkan saya nulis teenlit.

Penasaran, nggak? Semoga bisa ditulis di postingan selanjutnya, hehe.

.jpg)

.jpg)